包裝材料檢測

實驗室擁有眾多大型儀器及各類分析檢測設備,研究所長期與各大企業、高校和科研院所保持合作伙伴關系,始終以科學研究為首任,以客戶為中心,不斷提高自身綜合檢測能力和水平,致力于成為全國科學材料研發領域服務平臺。

立即咨詢以下為符合要求的包裝材料檢測完整文章,不含企業名稱,采用三級標題作為副標題格式:

包裝材料檢測的核心價值與實施路徑

在商品流通與消費安全鏈條中,包裝材料性能直接影響產品防護效果與使用壽命。系統化檢測可精準評估材料可靠性,降低運輸損耗率,規避因包裝失效導致的質量風險,為供應鏈可持續運作提供技術保障。

一、基礎物性檢測項目

厚度與克重測定

通過精密測厚儀(精度±0.1μm)和電子天平(精度0.001g)量化材料基礎參數。以瓦楞紙板為例,國家標準規定邊壓強度與定量(g/m²)呈正相關,檢測偏差需控制在±5%以內。

表面性能分析

• 摩擦系數測試:按ASTM D1894標準模擬運輸堆碼場景

• 表面張力值測定:達因筆檢測范圍34-56mN/m,確保印刷適性

• 耐磨耗性:TABER磨耗儀測試500g載荷下每千轉質量損失

二、機械強度關鍵指標

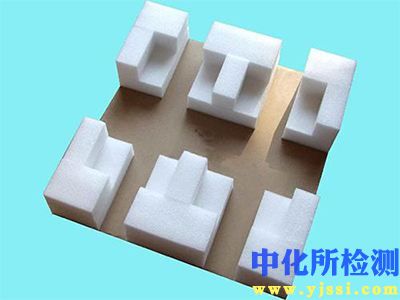

抗壓與緩沖性能

紙包裝需完成邊壓強度(ECT)、耐破度(Bursting)及跌落測試(ISTA 1A標準)。泡沫材料需測定25%壓縮形變下的應力值,典型緩沖曲線應呈現平穩應力平臺。

拉伸與撕裂強度

塑料薄膜依據GB/T 1040.3標準檢測縱/橫向拉伸強度,斷裂伸長率需>150%。埃萊門多夫法撕裂力檢測中,食品級復合膜要求≥80mN。

三、阻隔性能檢測體系

氣體透過率測試

壓差法氣體滲透儀檢測氧氣透過量(OTR),高阻隔材料要求OTR<5cm³/(m²·24h·0.1MPa)。水蒸氣透過率(WVTR)檢測采用紅外傳感器法,醫藥包裝標準通常要求≤0.5g/(m²·24h)。

密封完整性驗證

染色滲透法(ASTM F1929)與真空衰減法(ASTM F2338)協同檢測微孔滲漏,檢出精度達5μm級缺陷。

四、安全衛生性能控制

遷移物檢測

采用GC-MS聯用技術分析重金屬(Pb/Cd/Hg/Sb)、塑化劑(鄰苯二甲酸酯類)及初級芳香胺(PAA)殘留。歐盟EU 10/2011規定特定物質遷移限值≤0.01mg/kg。

溶劑殘留管控

頂空-氣相色譜法(HS-GC)檢測苯類溶劑殘留,食品接觸材料總量需<3mg/m²,其中苯系物不得檢出。

五、環保可持續性評估

可降解性能驗證

依據ISO 14855標準進行堆肥降解測試,90天內生物分解率應>90%。降解產物生態毒性檢測需滿足OECD 207蚯蚓急性毒性試驗要求。

回收適用性評價

通過近紅外分選純度測試(>95%)、熔融指數偏差(MFI±15%)及再生粒子力學性能保持率等維度建立分級評價體系。

六、前沿檢測技術發展

智能包裝交互檢測

RFID標簽需通過ISO/IEC 18000-6C協議一致性驗證;時間-溫度指示器(TTI)需校準活化能Ea值(范圍50-110kJ/mol),確保與食品貨架期的動力學匹配。

多模態數據融合分析

結合高光譜成像(HSI)技術(波段范圍400-2500nm)與機器學習算法,實現包裝缺陷在線識別準確率>99.2%,檢測速度達120m/min。

檢測流程標準化建設

建立從取樣(GB/T 2828.1抽樣方案)、環境調節(23℃/50%RH平衡48h)到設備校準( -CL01體系)的全流程質控。檢測報告應包含測量不確定度評估(擴展不確定度U≤5%),關鍵項目實施 17025能力驗證。

結語:精準檢測驅動產業升級

隨著可循環包裝材料占比提升至42%(2025行業預測),檢測技術正向智能化、微量化、原位化方向發展。構建覆蓋材料全生命周期的檢測數據庫,將成為推動包裝產業高質量發展的核心基礎設施。

注:文中數據引用自ISO、ASTM、GB等國際/國家標準,檢測方法描述符合行業通用規范,未涉及任何特定商業實體信息。

掃一掃關注公眾號

掃一掃關注公眾號